解放日报见习记者 李昂

在化学界,以人名命名化学反应的含金量不言而喻。教科书上有一种反应叫“乌尔曼—马氏反应”,马氏便取自中国科学院院士、中国科学院上海有机化学研究所研究员马大为。

马大为发展了两代催化剂提高乌尔曼反应效率,解决了碳—杂原子键构建的百年难题,成果被国际同行评价为“可以改写化学教科书”。他还开创了多个药物和活性天然产物的高效合成路线,攻克了最难制备的两个抗肿瘤药物之一——曲贝替定的合成难题。

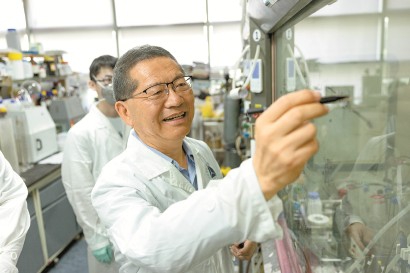

马大为在为学生做讲解。 解放日报记者 赖鑫琳 摄

昨天荣获上海市科技功臣奖的马大为,仍在不断发现问题、解决问题的道路上,步履不停地攀登有机化学界的“珠穆朗玛峰”。

今年马大为已经62岁,做了40多年的科研,仍在挑战难题,探索“无人区”。

乌尔曼反应是一类铜催化的偶联反应,主要用于构建碳—碳和碳—杂原子键,为药物分子和材料分子的创制提供有力的工具。但是,经典的乌尔曼反应温度要求高,适用底物少,因此实际应用受限。

1998年,马大为在一次实验中,偶然发现用氨基酸分子作为铜金属的配体,能够提高乌尔曼反应的效率,第一代催化剂就此诞生。因其反应条件温和,容易操作,成本更低,被国际制药公司用于抗高血压药和治疗干眼症药物的工业化生产。而马大为并不满足于此。这个反应的催化剂用量较多,而工业化生产需要考虑成本,于是“如何发展出更高效的催化剂”便成了新课题。马大为带领四五届学生艰难攻关,结果全部都是失败。但他并没有放弃,常说“天生我材必有用”,激励自己和学生坚持实验,终于达成质的飞跃。

乌尔曼—马氏反应突破了反应条件苛刻、普适性差等局限,被国际同行评价为“每天都要用的反应”。至今,已有2000多项专利使用该反应设计合成路线。

在挑战反应极限之外,马大为还在努力攀登有机化学界的“珠穆朗玛峰”——人工合成天然产物。

天然产物一直是生物活性物质和实用药物的源泉,但从自然界直接提取无法实现量产。而其分子结构非常复杂,必须找到最简便的合成方法,才能用来量产药物。以曲贝替定为例,它是一种海洋天然产物,可用于晚期软组织肿瘤治疗。而它也是全球公认的最难制备的两个抗肿瘤药物之一,已有的全合成路线步骤复杂,成本昂贵,难以真正在制药工业中使用。

为此,马大为团队发展了一条高效、可产业化的合成路线,将总步骤缩短了三分之一,实现三个“最”——最高产率、最少步骤、最低成本。这一研究成果已运用于工业化生产,惠及全球数万名患者。

“化学要研究、要深入做的课题还很多,跟国计民生、人类社会进步有很大关联。”马大为的研究工作正在多线并行。目前,他正在尝试将人工智能融入化学研究工作,运用智能技术辅助设计第三代铜催化剂配体。

倍加网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。